Ein Besuch bei Gerhard Richter.

Prolog

Gerhard Richters Tante Marianne starb am 16. Februar 1945, zwei Tage nach dem verheerenden Bombenangriff auf Dresden, in der Anstalt Großschweidnitz. Hier wurden mehrere Tausend Patienten von den Nazis ermordet. Man ließ sie erbärmlich verhungern oder brachte sie letztlich mit einer Überdosierung von Medikamenten um. Marianne Schönfelder wurde nur 27 Jahre alt. Angeblich schizophren, wurde sie in eine Anstalt eingewiesen und zwangssterilisiert. Medizinische Schergen gab es dafür genügend: Ärzte, die Mitglieder der SS waren und auf ihre ganz spezielle und schreckliche Art nationalsozialistische Gefolgstreue „bewiesen“. 1965 malte Gerhard Richter das Bild, das ihn als Baby mit seiner Tante zeigt, Grundlage dafür war ein altes Familienfoto. Als das Foto entsteht, ist der kleine Gerhard vier Monate, die Tante 14 Jahre alt.

In der Wiener Straße 91 in Dresden wohnte der scheinbar ehrenwerte Chefarzt Heinrich Eufinger. 1956 zog er nach Niedersachsen um, ein Jahr später heiratete Gerhard Richter Eufingers Tochter Ema. Er ahnte zu diesem Zeitpunkt nichts von dessen Vergangenheit als SS-Obersturmbannführer und erbarmungsloser Arzt, Hauptverantwortlicher für Hunderte Zwangssterilisationen in Dresden und Umgebung. Der Gynäkologe war Direktor der Städtischen Frauenklinik in Dresden. Auch ihn hat er mehrmals porträtiert, zum Beispiel in dem Bild „Familie am Meer“. In Richters Werkverzeichnis befinden sich also Opfer und Täter, Tante und Schwiegervater. Erst 2004 erfährt Gerhard Richter von diesem Drama. Seine Familientragödie.

„Meine Bilder sind klüger als ich.“

Köln. Nervös? Gespannt? Gelassen? Wie geht man dahin? Dahin: zu Gerhard Richter. Zu diesem gefeierten, geschätzten, respektierten, bewunderten großen Künstler. Zu dieser berühmten Persönlichkeit der thematischen Vielfalt und faszinierenden Genres, der künstlerischen Exzellenz, des persönlichen Formats. Wenn man über ihn liest, und über ihn ist viel zu lesen (Gescheites wie Oberflächliches), dann glaubt man zu wissen, er sei nicht nur betont zurückhaltend, sondern nahezu scheu. Glaubt man.

Gerhard Richter besitzt in der internationalen Szene den Ruf eines Weltstars und die Aura einer Ikone. Nicht nur wegen der Auktionspreise, sondern wegen seiner ART zu malen. Und diese ART kann nur in unübersehbaren Versalien in die Umlaufbahnen unserer hektischen Welt entlassen werden. Richters Kunst verglüht nicht. Sie ist da. Sie glänzt. Sie wird bleiben. So schön, so glänzend.

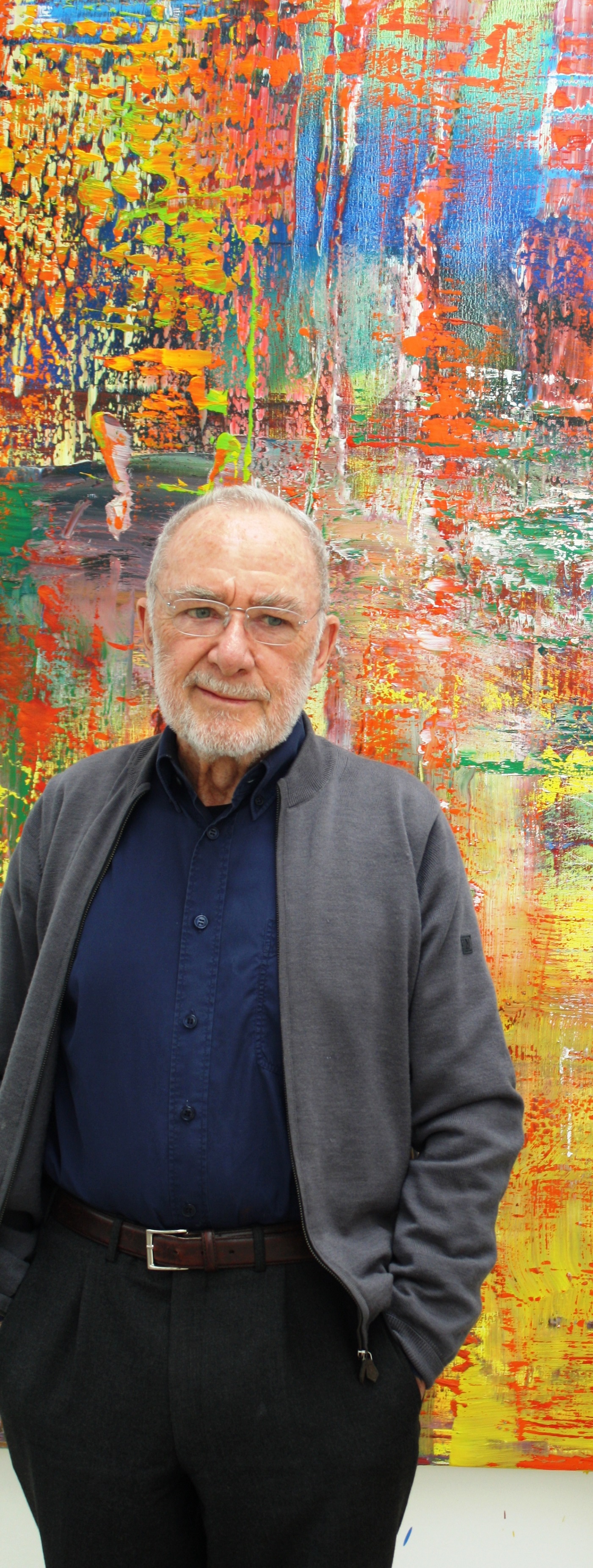

Köln, das Atelier. „Gerhard Richter“ steht auf dem Schild der Gegensprechanlage. Richters Mitarbeiterin öffnet die beiden Haustüren, und wir werden freundlich begrüßt – zuerst von Hund Leica, dann von Gerhard Richter. Der Künstler: offener Blick, freundliche Geste, gutes Klima.

Gerhard Richter mag die Musik des Komponisten John Cage, er schätzt diesen extraordinären Amerikaner, der die neue Musik des 20. Jahrhunderts geprägt und zu dessen inspirierenden Klängen der Maler in seinem Atelier gelegentlich arbeitet. Richters Cage-Zyklus, sechs großformatige Leinwände, waren unter anderem bei der Biennale in Venedig und in der Tate Modern in London zu sehen. Es gibt seit 2011 eine bemerkenswerte CD mit Musik von Cage und Bach, gespielt von dem luxemburgischen Pianisten und Komponisten Francesco Tristano. Gerhard Richter freut sich über die mitgebrachte Scheibe, das sei ja fast wie Weihnachten, sagt er mit aufmerksamer Höflichkeit. Und tatsächlich: Auf einem Sideboard eines Atelierraum liegen einige Cage-CDs.

Er hat in seinem Brief nach Aachen angedeutet, dass er von seiner Tante Marianne „nur mittelbare Kenntnisse“ habe. Wegen der Tante sind wir hier, wegen Frank Schneiders Ausstellung in Aachen. Gerhard Richter will, und das ausdrücklich „sehr gern“, über den außergewöhnlichen familiären Fall mit uns reden. Grundlage dafür sind die Berichte und Reaktionen seiner Mutter und seiner Großmutter.

Wie sprachen die beiden über Ihre Tante? Wie haben Sie das in Erinnerung?

Gerhard Richter: „Eigentlich habe ich erst sehr viel später die Erinnerung durch meine Schwester bekommen, dass vor allem Mariannes Mutter von den Besuchen stets total verzweifelt zurückkam. Beide Frauen haben geschrien – vor Jammer. Marianne war in der Klinik, sie wurde immer schlechter behandelt, und es ging ihr auch immer schlechter. Ihr erbärmlicher Zustand hat die beiden Frauen sehr mitgenommen.“

Gerhard Richter hat das damals als 13-jähriger Junge verdrängt. „Ich wollte es nicht hören, ich war oft draußen und hab‘ das gar nicht mitgekriegt.“ Das Verdrängen war kindlich, kein bewusstes Ausblenden. Ein Kind in seinem Alter in der Endphase des Zweiten Weltkriegs musste, so formuliert es er heute selber, „einiges verdrängen, um mit der Welt klar zu kommen und einen eigenen Weg zu gehen“. Hinterher habe er selber gestaunt, wie er trotz dieses Elends von Krieg und Zusammenbruch als Kind und Jugendlicher so „glücklich dabei war“.

„Nein, es war mir nicht klar.“

Frank Schneider, der Psychologe, ergänzt: „Weil Sie als junger Mensch nicht nur den Zusammenbruch, sondern auch Chancen gesehen haben – im Gegensatz zu den Älteren, denen etwas weggenommen wurde.“ Ja, stimmt Richter zu und sagt jetzt nachdenklich: „Wenn ich heute die Flüchtlingsdramen in und aus Afrika sehe, die Lager, dann sehe ich Kinder, die fröhlich spielen und werde daran erinnert, dass auch ich die Zeiten anders wahrgenommen habe.“

Was haben Großmutter und Mutter über Ihre Tante erzählt? War Ihnen als Kind klar, dass die Tante schwer krank ist?

Gerhard Richter: „Nein, es war mir nicht klar. Es hieß, sie habe ein auffälliges Verhalten und wir mussten die arme Marianne da und da hinbringen weil sie „Schizophrenie“ hatte, eine Bezeichnung, die ich immer als Bedrohung empfunden habe.“

Sie haben 1965 nach einer Fotografie das Bild „Tante Marianne“ gemalt. Spielte das Schicksal Ihrer Tante bis dahin in Ihrem Bewusstsein keine große Rolle, oder warum sagten Sie plötzlich: Jetzt male ich dieses Bild?

Gerhard Richter: „Es gibt einen Slogan von mir, der lautet: „Meine Bilder sind klüger als ich.“ Ich habe im Moment des Malens nicht gewusst, warum ich das eigentlich male. Ich habe eher immer behauptet, dass all‘ die Bilder, die ein bisschen schicksalhaft sind, mit mir gar nichts zu tun haben. Es seien irgendwie interessante Fotos, nicht mehr. Es war ein Schutz, um weitermachen zu können.“ Und: „Für mich war es eine Entdeckung, dass relativ banale Fotos, die völlig kunstlos sind, Fotos aus Illustrierten und Familienalben, für die Kunst sehr wichtig sein können. Die habe ich eben gesammelt, und manche davon gemalt.“

Wann haben Sie den Satz „Meine Bilder sind klüger als ich“ zum ersten Mal formuliert?

Gerhard Richter lacht kurz. Dann antwortet er: „Das weiß ich nicht mehr.“ Der Satz habe sich nie auf ein bestimmtes Bild bezogen. „Sondern grundsätzlich.“

„Seine Autorität hasste ich.“

Fotos, Zeitungsausschnitte, die er aufklebte. Er veredelte dabei auch Familienfotos. Und malte seine Tante und malte seinen Schwiegervater und malte Opfer und Täter und malte, ohne die zusammenhängenden Lebenslinien der beiden zu kennen. Wann hat er zum ersten Mal wirklich davon erfahren? War es erschreckend? Oder war es etwas Bestätigendes? Er zögert, sagt, er sei nun „etwas gehemmt“, aber wolle doch antworten. „Rausstreichen“ könne man immer noch.

Sein Schwiegervater? „Seine Autorität hasste ich. Es war sehr ambivalent, weil ich so einen Mann noch nicht kennengelernt hatte und er mir Vaterersatz wurde. Ich kenne meinen Vater nämlich nicht. Deswegen habe ich meinen Schwiegervater teilweise eher verteidigt.“ Die Familie sprach nicht über die Vergangenheit des Schwiegervaters. Dass Heinrich Eufinger an Sterilisationen beteiligt war, davon wusste der junge Gerhard Richter nichts.

Hat Sie das aufgewühlt, als Sie davon erfahren haben?

Gerhard Richter: „Das habe ich so stückweise kennengelernt, so dass mich das überhaupt nicht überrascht hat. Ich bin 1932 geboren und in dieser Zeit aufgewachsen. Als Hitler tot war, musste ich beim Metzger einkaufen, ging in den Laden und sagte „Heil Hitler“. Die Frauen guckten mich sehr schockiert an, weil ich diesen verhassten Namen nannte.“

Gerhard Richter hat mehrere Familienmitglieder porträtiert, nennt als Beispiel den „schönen Rudi“, den Onkel, den alle in der Familie vergötterten.

Er soll ein Hallodri gewesen sein.

Gerhard Richter: „Ja, kann man so sagen. Aber er war nicht bei der SS. Mit Onkel Rudi habe ich Spaß gehabt. Sein Bruder war etwas ernsthafter.“

In der Familie geschahen dramatische, tragische Ereignisse. Gerhard Richters Großmutter verlor innerhalb von nur acht Monaten ihren Mann, im Krieg zwei Söhne und ihre Tochter Marianne. „Was die Frau durchgemacht hat, ist unglaublich.“ Sie habe in dieser Situation hart sein und sich durchsetzen müssen. Frank Schneider nennt das spontan „Überlebenskampf“.

Der Krieg. Die Zerstörung. Tote Menschen. Tote Städte. In seinem Bild „Bridge“ führt Gerhard Richter die Luftaufnahmen des zerstörten Dresden (wo er geboren wurde) und des zerstörten Köln (wo er heute lebt) zusammen.

Ist es ein Anti-Kriegsbild, wie nennen Sie es?

Gerhard Richter: „Ein Dokument. Das Anti-Kriegsbild zu nennen wage ich gar nicht. Denn: Nie wieder Krieg, daran habe ich nie geglaubt. Wir Menschen sind so seltsam, wir machen weiter.“

Es gibt in Ihrem umfangreichen Werk eine Reihe von Motiven, die mit Krieg und Gewalt zu tun haben.

Gerhard Richter: „Die Stadtbilder.“

Und Titel wie „Sargträger“, „Erschießung“, „Schlachtschiff“ oder die Militärflugzeuge. War das eine Phase, die Ihnen geholfen hat, besser mit Kriegs- und Gewalterlebnissen umzugehen?

Gerhard Richter: „Verarbeitung? Ja so ähnlich wie beim Zyklus über Baader-Meinhof, als ich gefragt wurde, ob es mich nicht sehr belaste, das zu malen. Ich sagte: Nein, gar nicht, das war wie eine Arbeit. Ein Totengräber muss auch damit umgehen.“

Frank Schneider sagt, so habe er Richters Arbeit immer verstanden – an existenziellen Dingen zu arbeiten und sich nicht daran zu orientieren, ob man die Bilder verkaufen könne, sondern um sich auszudrücken, „sich selber gekramt zu kriegen“. Ein interessanter Dialog zwischen Psychologe und Maler entwickelt sich. Ich erwähne das Bild „Acht Lernschwestern“. Sie wurden von einem Massenmörder in Chicago auf bestialische Weise umgebracht. Gerhard Richter hat sie porträtiert, Grundlage dafür war ein Zeitungsausschnitt.

Was fasziniert Sie daran, solche Menschen zu malen?

Gerhard Richter: „Bei den acht Lernschwestern war ein Aspekt, der mich faszinierte, dass man diesen Porträts nicht ansieht, dass die Frauen tot sind – es sind Bilder aus ihrem Schwesternpass – und sie trotzdem so tragisch wirken. Und dazu gehört der Titel. Ohne Titel ist ein Bild nichts.“ Frank Schneider wirft ein: „Interessant, dass Sie das sagen. Viele Ihrer Bilder haben keinen Titel.“ Richter: „Aber ich habe so gut wie noch nie geschrieben: Ohne Titel. Dann heißt es wenigstens: Abstraktes Bild.“ Nie wollte er auf irgendeine Schiene geraten, sagt er. Deshalb hat er ein Bild mit der weinenden Jackie Kennedy „Frau mit Schirm“ genannt. Polit-Maler oder „Irgend-so-Etwas“ – nichts für Gerhard Richter!

Es gibt viele Typen von Frauen, sie Sie gemalt haben, Ihre Tante, Ihre Tochter, Ihre Frau, die Lesende, die englische Königin, Jackie Kennedy, welche Rolle spielen diese Frauen in Ihrem künstlerischen Leben?

Gerhard Richter: „Ich bin ein Mann. Ich steh‘ auf Frauen.“ Er lacht, klar lacht er da.

Und wie war das bei den acht ermordeten Lernschwestern?

Gerhard Richter: „Die waren in der FAZ abgebildet. Ich hatte die acht Fotos in meinem Atelier hängen, einfach so. Ein Journalist hat mir gesagt: Die musst du anders hängen, die müssen immer nach innen gucken. Eine schöne, simple, gute Lehre. Deshalb hat das Bild eine solche Wirkung.“

Wir reden über seinen Auszug aus der DDR 1961. Die Reise in den Westen. „Es reichte. Ich wollte erwachsen werden.“ Unabhängig. Ohne Bevormundung.

Was schätzen Sie, wie viele Bilder Sie damals zurückgelassen haben?

Gerhard Richter: „Es sind viele, 600 vielleicht, inklusive Zeichnungen.“

Was ist mit denen passiert?

Gerhard Richter: „Einige sind aufgetaucht. Viele wurden damals beschlagnahmt oder gestohlen. Später sind einige davon in den Kunsthandel gekommen, und jetzt habe ich das alles dem Dresdner Archiv geschenkt, denn eigentlich bin ich rechtlich noch der Eigentümer. Mir war vor 20 oder 30 Jahren ein ganzer Packen angeboten worden für 25.000 DM. Verrückt!“ Er sollte seine eigenen Bilder kaufen.

Gab es bei den verschiedenen Stilen Ihres Gesamtwerkes Zäsuren, oder haben Sie stets evolutionäre Übergange gefunden?

Gerhard Richter: „Ein Grund dafür, weshalb ich ganz früh damit angefangen habe, die Werke in Listen einzuordnen, ist, dass ich kapieren wollte, was ich da eigentlich mache. Das war die Hauptzäsur. Epochen? Nein. Sagen wir so: Ich wollte kein Spezialist werden.“

Auch durchaus normale Menschen ordnen die Welt in Schubladen ein. Ist Ihnen das völlig fremd?

Gerhard Richter: „Mache ich auch. Im Ernst: Bestimmte Phasen gibt es so streng bei mir nicht. Vieles ist ja auch wieder zurückgekommen.“

„Das Jahrhundert der großen Sprüche“

Den schönen Satz, dass seine Bilder klüger seien als er, lassen wir stehen, möge ihn jeder für sich interpretieren. Gerhard Richter amüsiert das. Aber es gibt einen weiteren Standardsatz. Den hat er von John Cage: „Ich habe nichts zu sagen, und das sage ich.“ Richter nennt das einen „wunderbaren Satz“. Warum findet er ihn so wunderbar? Nun kokettiert er ganz offensichtlich: „Wir wissen alle nichts, ich besonders wenig wahrscheinlich, ich hab‘ ja nicht mal Abitur.“ Die Wahrheit sagen: Das ist ihm wichtig. Frank Schneider bringt es auf den Punkt: „Was heißt Abitur? Sie haben große Stärken: Sie können sich ausdrücken in einem Medium, das die meisten nicht beherrschen. Die Chance das, was Ihnen gegeben war und was Sie sich erarbeitet haben, haben Sie genutzt, um sich selber zu entwickeln.“

Das 20. Jahrhundert hat der große Maler als ein „Jahrhundert der großen Sprüche“ bezeichnet. Und er hoffte, im neuen Jahrhundert sei das nun endlich anders und es zähle nur, was realisiert werde. Da muss er jetzt, nach 15 Jahren, reichlich desillusioniert sein, oder? „Ja.“

Wie politisch sind Sie?

Gerhard Richter: „Ich bin interessiert. Ich sehe Vieles mit Erschrecken und Erstaunen.“

Sie mischen sich aber mit Ihrer Kunst ein.

Gerhard Richter: „Das hat wenig Wirkung.“

Der Baader-Meinhof-Zyklus hatte keine Wirkung? Der war hochpolitisch und provokativ, vor allem für bürgerliche Kreise.

Gerhard Richter: „Für die anderen auch, links gab es nämlich eine viel größere Aufregung.“

Wir sprechen, in Köln, natürlich das Domfenster an. Das Fenster, das der Kardinal gar nicht mochte, aber ertragen musste, weil das Domkapitel es unbedingt und gegen den Willen des Erzbischofs haben wollte. Hat ihn das amüsiert, eher gewundert oder sogar geärgert?

Wie verfolgen Sie solche typisch rheinisch-katholischen Debatten?

Gerhard Richter: „Ernstgenommen habe ich nur die Meinung von Kardinal Meisner, und sie ist völlig richtig: Es ist kein katholisches Fenster. Dass er allerdings gesagt hat, es könne auch in einer Moschee sein, das stimmt nicht. Die würden mich gar nicht nach so etwas fragen. Aber ich finde es ganz großartig, dass sich die Dombaumeisterin und diese Kommission darauf eingelassen haben.“

Eine Verbindung zu Aachen ist einer Ihrer ersten Lehrer an der Kunstakademie Düsseldorf, K.O. Götz. Was hat er Ihnen vermittelt?

Gerhard Richter: „Er war kein Demagoge, er hatte keine Ideologie, er hat mir nicht vorgeschrieben: ,So musst du das machen!‘, sondern ließ mir Freiheiten.“

Gerhard Richter hat mehrmals betont, dass er keine Kunst sammelt. Er geht ins Museum, schaut sie sich an. Und das war es dann. Zum Kunstbetrieb, den er so enorm beeinflusst, wahrt er eine gewisse Distanz. „Weil er erschreckt und weil er unfasslich geworden ist. Bei mir stapeln sich die Auktionskataloge, das hat es früher überhaupt nicht gegeben. Früher waren da nur tote Künstler, heute ist da jeder junge Typ schon drin. Mit Qualität hat das nichts mehr zu tun, nur noch mit Geld. Der Markt ist gemacht und hochgepuscht.“

Wenn Sie diese rasante Entwicklung sehen, dann ist es Geschäft, Wertanlage. Haben Sie ein ambivalentes Verhältnis dazu: Auf der einen Seite ist es eine tolle Wertschätzung, wenn man so hohe Preise wie Sie erzielt, auf der anderen Seite eine Ware auf einem Markt?

Gerhard Richter: „Ich ärgere mich nur, wenn ein schlechtes Bild viel Geld bringt.“

Dann sind Sie nicht betroffen, von Ihnen gibt es keine schlechten Kunstwerke.

Gerhard Richter: „Doch, die gibt es auch.“

Ihr Mailand-Bild hat einem Sammler 21 Millionen Dollar gebracht. Sie haben sich darüber gewundert, weil, so Ihre Einschätzung, das keines Ihrer „guten Bilder“ war.

Gerhard Richter: „Stimmt, das gehört nicht zu den besten.“

Also hätten Sie dem Käufer vom Kauf abgeraten?

Gerhard Richter: „Ich habe schon vielen abgeraten.“

Er lobt seine Galeristin, die den Verkauf seiner Bilder wie ein Priester zelebriere. „Ich staune.“ Das System betrachtet er eher skeptisch. Den Kunstmarkt verfolgt er „von mir aus überhaupt nicht“. Welche Künstler schätzt er besonders? Drei Namen nennt er sofort: „Vermeer. Caspar-David Friedrich. Manet.“ Zeitgenossen lieber nicht? „Die ganz Jungen nicht, da sehe ich – bis auf wenige Ausnahmen – überhaupt nichts mehr.“ Und Leipzig, Neo Rauch? „Der ist sehr talentiert.“

Der überhitzte Kunstmarkt: Was, wenn eines Tages die Preise rapide fallen? Ließe Sie das kalt, wenn plötzlich eines Ihrer Bilder nicht mehr 41, sondern nur 38,5 Millionen Euro erzielte?

Gerhard Richter: „Oder nur 4100 Euro. Ich male Bilder, weil mir das ein Bedürfnis ist, und wenn ich Geld daran verdiene, ist es auch gut.“

Öffentlichkeit mag er nicht, er schätzt viel lieber Zurückhaltung. Nicht nur bei sich selber. Über das zur Schau getragene Selbstbewusstsein mancher prominenter Kollegen wundert er sich. Wir bedanken uns für einen außergewöhnlichen Nachmittag mit einem außergewöhnlichen Künstler. Ach so: Dürfen wir Fotos im Atelier machen? Gerne. Danke, Gerhard Richter, für die Zeit und das Gespräch heute. Und die hohe Kunst. Ihre.

Fotos: Bernd Mathieu

Das Interview erschien erstmals im Juni 2015 in Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten und 2020 in der Dokumentation: Frank Schneider (Hrsg.), erfasst, verfolgt, vernichtet – Die Dokumentation zur Ausstellung „Kranke und behinderte Menschen im Nationalsozialismus“, ISBN 978-3-662-60371-0 ISBN 978-3-662-60372-7 (eBook), Verlag Springer.